今週のお題「鬼」

『ももたろう』 馬場のぼる

節分です!

立春・立夏・立秋・立冬の、それぞれの前の日が節分。本当は節分は年に4回あるけれど、豆まきをする立春の前の節分だけが今は有名になっているんだね~、という話を、去年ググって子どもたちにしたなぁ。その時は豆まきの絵本を読んだなぁ~。1年前かぁ~。遠いような、あっという間だったような。

豆まきするのは2月3日、というイメージだったけれど、今年は暦の関係で124年ぶりに立春の日が1日前倒しとなり、2月2日が節分になったのだそうです。スペシャルイヤー!

さあ、世には鬼滅旋風が巻き起こっているけれど、仕事でも鬼滅のお面作って豆まき(という名のボール投げ遊び)をしたけれど、YouTube観て鬼滅の折り紙とかめっちゃ折ったけれど…“鬼退治”といったら、やっぱり『ももたろう』でしょうっ!

幼稚園でも読んでもらっているようで、息子もストーリーは知っていたみたい。

ところがどっこい、有名すぎるお話って、絵本もいろんなバージョンがあるじゃないですか。日本には、『ももたろう』だけで、一体何種類の絵本が発行されているのだろう。

図書館にズラリと並ぶ『ももたろう』から、ママが選んだのは…馬場のぼるさんバージョン。

『ももたろう』ってさ、渋い絵が多いのよね。あとはさ、個性の強すぎる『ももたろう』っぽくない絵も、気分ではなく…なんか、程よくまぁるく、素敵だなぁと思ったのが、11ぴきのねこシリーズを描いている馬場のぼるさんバージョン。パラパラとめくってみれば、ストーリーの語り口も、程よく昔話っぽく、それでいて読みやすい。…程よく、ってなんだ!でも程よいんだ!それはとても大事なことなんだ!

ところがね、家に帰って読んでみたら、こりゃあ、ちょっとユニークな『ももたろう』だったのです…!

お話のはじまりは、THE・ももたろう。じさまは山へ柴刈りに、ばさまは川へ洗濯に行く。

みなさんの記憶では、川上から流れて来る桃はどんな風に流れてきますか?私の場合は、小さい頃に母が読んでくれた家にあった絵本バージョンが、確か“どんぶらこっこ、どんぶらこっこ”だったような気がするんだよねぇ。馬場のぼるさんバージョンは、“つんぶ かんぶ つんぶ かんぶ”でした。国語のお勉強で、桃が流れて来る音をいろいろ集めて並べてみるのも面白そう。

さて、ばさまが大きな桃を見つけて持ち帰り、割ってみたらば男の子が出てきて“ももたろう”と名前を付ける。

私の記憶の中のももたろうは、その後ぐんぐんとたくましく素晴らしい少年に成長し、鬼ヶ島に勇ましく出発していくようなイメージなんだけれど…なんと、このももたろうはぐうたらで、仕事もせず寝てばかり。ユルい。ユルすぎる。

友達が誘いに来てもすぐ断るし、柴刈りをめんどくさがって大木を丸々ズボっと引っこ抜いちゃうし、鬼退治も行かなきゃならない事態に追い込まれて仕方なく出発。

でもさ、最後に鬼を退治するシーンでは、その傍若無人なももたろうが鬼を倒すことこそが妙にリアルなんだよね。清く正しい優等生のはずのももたろうくんが鬼をズバズバと斬り倒していくよりも、説得力がある。そして、な~んか魅力的。人間臭くて、憎めない。

馬場のぼるさんの解説を読んだらば、

「明治時代になって桃太郎は国定教科書に採用され、どうもそのせいで、かしこくて勇ましくて優等生みたいな桃太郎像が一般に印象づけられてしまっております。

けれども、じつはもっと人間的な桃太郎のお話も残されているのです。ものぐさ太郎やね太郎型といわれる桃太郎です。」(本の解説・『おっとり桃太郎』より抜粋)

と書かれていた。あえて、そっちを選ぶ馬場のぼるさん。11ぴきのねこの世界に触れたならば、なんだかもう、納得してしまう。

いろんなバージョンの桃太郎を読み比べることがあったならば、ぜひこの1冊はその中に入れてみていただきたい。馬場のぼるワールドのユルさと、その愛とを感じながら、ニヤニヤ楽しめる『ももたろう』。ストーリーを知ってる子の読み聞かせにもぴったりだと思いまっせ!

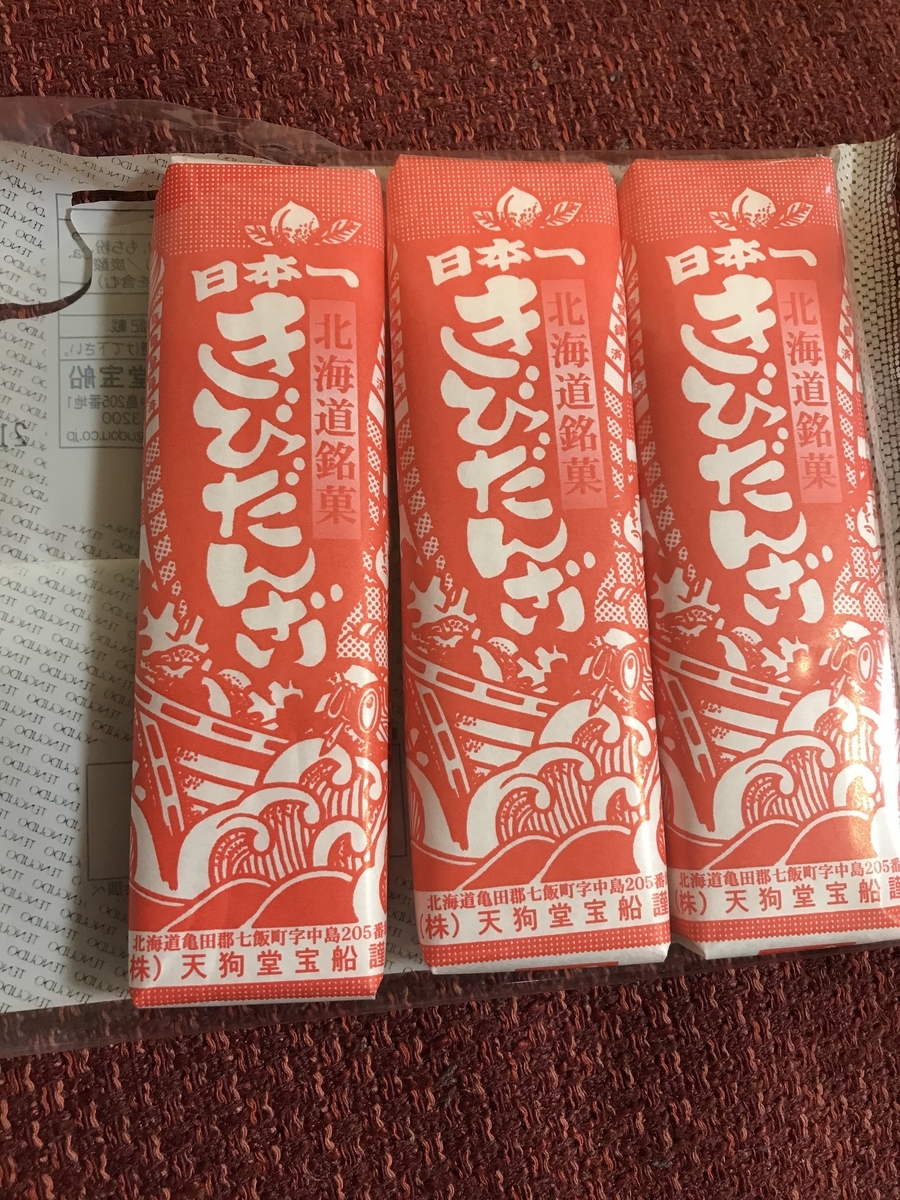

そういや、先日、きびだんごを買ったんだけれど、岡山名物かと思いきや、”北海道銘菓”と書いてある…マジカヨっ!!!

絵本のきびだんごは丸いけど、これは四角いよね。でもね、大好き。すっごく好き。

ちなみに皆さんの地域では節分に何を撒きますか?

私は宮城県生まれ宮城県育ちの仙台在住ですが、お片付けの楽な落花生を撒くことが多いです。昔ケンミンショーで、「えぇ~~??」と驚かれているのを観て、必ずしも落花生が多数派ではないと知った…!たしかに、豆まきの絵って丸い大豆を撒いてるよね。

でも、大豆だと、撒いたら、もう、食べられないじゃん。

なくそう!フードロス!撒いた豆は、ハトにあげよう!

話が逸れたぜっ!今日は海苔巻きするぜっ!!

『ももたろう』 1999年

発行所 こぐま社

馬場のぼる 文・絵